01 juillet 2025

Chaque été, particulièrement dans le Sud de la France, l’exposition au soleil et les risques solaires représentent un sujet brûlant. Pour ne pas gâcher vos vacances et préserver le capital de votre peau, le Docteur Jean-Jacques Morand du service Dermatologie à l’Hôpital d’instruction des Armées Ste Anne à Toulon, répond à nos questions.

Dr Morand, quel est l’effet du rayonnement solaire sur l’être humain ?

Le rayonnement électromagnétique émis par le soleil est réparti pour l’essentiel dans la lumière visible, dans l'infrarouge, et pour 5 % dans l'ultraviolet. La quantité d’ondes reçue varie en fonction des variations de l'activité solaire (éruptions), en fonction des saisons (selon l’inclinaison de la Terre) et en fonction des variations de la nébulosité. Le spectre de rayonnement va des ondes gamma, des rayons X, des ultraviolets (UV), à la lumière visible (comportant les couleurs de l’arc en ciel), aux infrarouges, aux micro-ondes et aux ondes radios. Tous véhiculent de l’énergie. Une faible partie parvient jusqu'à la surface de la Terre, le reste étant réfléchi ou absorbé par l'atmosphère et l'ionosphère dont la couche d'ozone. Une partie plus ou moins importante du rayonnement est réfléchie à nouveau par la surface des terres ou des mers et océans. L'autre partie est absorbée par la Terre (convertie en chaleur) ou par les êtres vivants, en particulier les végétaux (photosynthèse). Cette énergie solaire est à la base de la vie.

Le soleil est-il important pour la santé ?

La lumière solaire est nécessaire à la santé humaine car notre cycle dit nycthéméral est déterminé par l’alternance jour-nuit (même si elle est variable selon la latitude ou la saison), car la synthèse de la vitamine D en dépend, car les UV solaires contribuent aussi à détruire une partie des microbes pathogènes. Néanmoins certains rayonnements peuvent induire des cancers en fonction de la dose cumulée reçue.

Quels types de rayons sont les plus nocifs ?

Les ultraviolets sont la cause du bronzage mais aussi en cas d’exposition non progressive ou abusive, à l’origine de coups de soleil et même parfois d’authentiques brûlures, a fortiori si l’individu a pris certains médicaments (rétinoïde…) ou appliqué certains topiques thérapeutiques ou cosmétiques photosensibilisants (parfum notamment) ou même touché (citron, figuier…) ou ingéré certains végétaux en quantité (fenouil, céléri…). Lorsque la dose cumulée est excessive selon le phototype et le terrain génétique, les UV contribuent par leur effet mutagène, à la survenue de cancers cutanés. Ils participent en outre au vieillissement prématuré de la peau (rides) : cela a été démontré à la fois in vivo chez les individus et in vitro sur les cellules humaines. Le risque oculaire est désormais reconnu avec une majoration de survenue de cataracte ou de DMLA. On rappelle néanmoins que les rayons sont nécessaires à doses régulières et mesurées pour la synthèse de la vitamine D. De même, ils jouent un rôle dans l’équilibre du microbiote cutané. Il faut préciser que près de 5 % de l'énergie électromagnétique du soleil est émise sous forme de rayonnement UV classé en fonction de la longueur d'onde (UVA, UV-B, UV-C). Du fait de l'absorption des UV par la couche d'ozone, seule une fraction parvient à la surface de la Terre, essentiellement des UVA (95%). La quantité d'UV-B augmente selon l’altitude (+4 % / 300 mètres de dénivelé). Les nuages ne filtrent pas les UV, la sensation de chaleur procurée par le soleil est due aux infrarouges. L'intensité lumineuse des UV est plus importante à midi heure solaire. Les UV sont réfléchis par la neige surtout, mais aussi par l'eau, le sable, l'herbe. Les UVA font bronzer, les UVB et UVC sont plus carcinogènes. Certains rayonnements cosmiques sont encore plus dangereux tels les rayons gamma (onde de haute fréquence émis lors de la désintégration d'un noyau atomique) ou les rayons X (issus d’une collision entre un électron et un atome). Ils sont pratiquement tous filtrés. Mais les rares rayons γ à atteindre la surface de la Terre ont une capacité de pénétration considérable et on ne peut donc pas se protéger.

Y a-t-il des moments de la journée où l’exposition est plus dangereuse ?

C'est pourquoi il est déconseillé de s'exposer entre 12h et 16h, tout particulièrement à proximité de l'eau ou de la neige qui réverbèrent une partie des UV, ou en montagne où les taux d'UV notamment UVB sont plus importants. De même les zones tropico-équatoriales, les régions polaires surtout antarctique mais aussi arctique (du fait de la diminution de la couche d’ozone) sont plus à risque.

Certaines personnes sont-elles plus sensibles que d’autres aux effets du soleil?

Sous les tropiques (sujets dits « noirs ») et vers les pôles (Inuit, Fuégiens), les populations ont une peau génétiquement très pigmentée qui les protège des effets néfastes des UV, les cancers de la peau y sont plus rares. L'albinisme (ensemble de maladies génétiques dues à un déficit congénital du métabolisme de la mélanine par mutation génique) comporte un risque majeur de cancer cutané car il n’y pas de pigmentation cutanée et oculaire protectrice. On comprend bien que les phototypes clairs (peau clair bronzant difficilement, yeux clairs, cheveux clairs) typiquement représentés par les populations nordiques sont plus à risque, a fortiori si elles sont transposées dans des contrées fortement ensoleillées comme c’est le cas en Afrique du sud ou en Australie où l’on déplore de nombreux cancers notamment de mélanomes chez les populations à peau dite « blanche ».

Quelles sont les meilleures pratiques pour se protéger efficacement du soleil ?

Comme expliqué précédemment, il vaut mieux éviter les pics d’ensoleillement en milieu de journée et privilégier pour les activités de baignade ou de jardinage, le début de matinée et la fin de journée. Malheureusement ce sont souvent aux heures de repas et de grande chaleur que les familles profitent de la plage ou de leur piscine et exposent ainsi les enfants à une intensité maximale d’exposition aux UV du fait de l’incidence directe verticale du rayonnement solaire et des incidences indirectes réfléchies par l’eau et le sable. De plus rien ne remplace la protection vestimentaire : chapeau à larges bords protégeant les oreilles (ce que ne fait pas la casquette), tenue anti-UV pour les jeunes enfants, parasol ou abri artificiel ou naturel (les feuillages des arbres constituent une protection non seulement contre les UV mais contre les infra-rouges) ! Il faut donc une exposition progressive afin de stimuler la mélanogénèse naturelle (bronzage) qui a un rôle protecteur contre les UV d’autant plus efficace que les individus ont une pigmentation génétique.

Quel type de crème solaire recommandez-vous, avec quel indice de protection ? Suffit-elle à elle seule pour prévenir les risques ?

Il y a eu tellement de débats sur les crèmes solaires qu’il est périlleux de prendre position. On ne peut nier les erreurs passées (utilisation d’excipients allergisants -octocrylène -, de perturbateurs endocriniens, de produits néfastes pour l’écologie marine notamment les coraux…) mais d’importants progrès ont été faits pour sécuriser les produits et vérifier leur innocuité (toxicovigilance). Quitte à mettre une crème solaire autant mettre un indice conséquent (50) surtout sur les zones les plus régulièrement exposées comme le visage. Cela aura au moins un effet anti-vieillissement. Il est en outre très complexe d’appliquer rigoureusement la crème sur l’ensemble du tégument et de ne pas l’éliminer lors des bains et des essuyages répétés.

Faut-il appliquer de la crème solaire même lorsque le ciel est nuageux ou en hiver ?

Les nuages ne filtrent pas les UV et en hiver selon la latitude, l’altitude ou les pratiques sportives, l’exposition aux UV peut être importante. En randonnée en montagne, il faut systématiquement porter un chapeau quelle que soit la saison.

À partir de quand une exposition au soleil devient-elle préoccupante en termes de risque de cancer de la peau ?

Il n’y a pas de vérité absolue en matière d’exposition solaire. On observe en effet des personnes qui s’exposent beaucoup toute leur vie et qui n’auront jamais de cancers de la peau même si l’aspect de leur peau devient volontiers tigré, parcheminé, vieilli. D’autres individus s’exposent très peu ou fortuitement et malheureusement développent un mélanome ou des carcinomes soit parce qu’ils ont une génétique prédisposant à ce type de cancer, soit parce qu’ils ont été exposés à d’autres types de radiations (naturelles comme les rayons gamma du cosmos ou le radon émis par le granit, artificielles au contact de sources radioactives), soit parce qu’il s’agit de cancers viro-induits notamment à papillomavirus. D’un point de vue statistique, une exposition solaire précoce, prolongée, répétée surtout avec des épisodes aigus de coups de soleil favorise l’apparition de carcinomes basocellulaires ou épidermoïdes, de carcinomes de Merkel et de mélanomes. Un précurseur de carcinome épidermoïde est constitué par la kératose actinique ; il s’agit d’une lésion disposée dans les zones exposées (tempes, front, arête nasale, oreille, dos des mains…) rugueuse au toucher, volontiers sensible, saignotant lorsqu’on gratte la partie superficielle. Les kératoses deviennent fréquentes chez les personnes âgées notamment sur le cuir chevelu des hommes chauves. Ces lésions sont détruites par l’azote liquide (cryothérapie), la photothérapie dynamique (aminolévulinate de méthyle) ou des topiques immunomodulateurs (imiquimod) ou cytotoxiques (5 fluorouracile). Fort heureusement seule une faible fraction de ces kératoses dégénère.

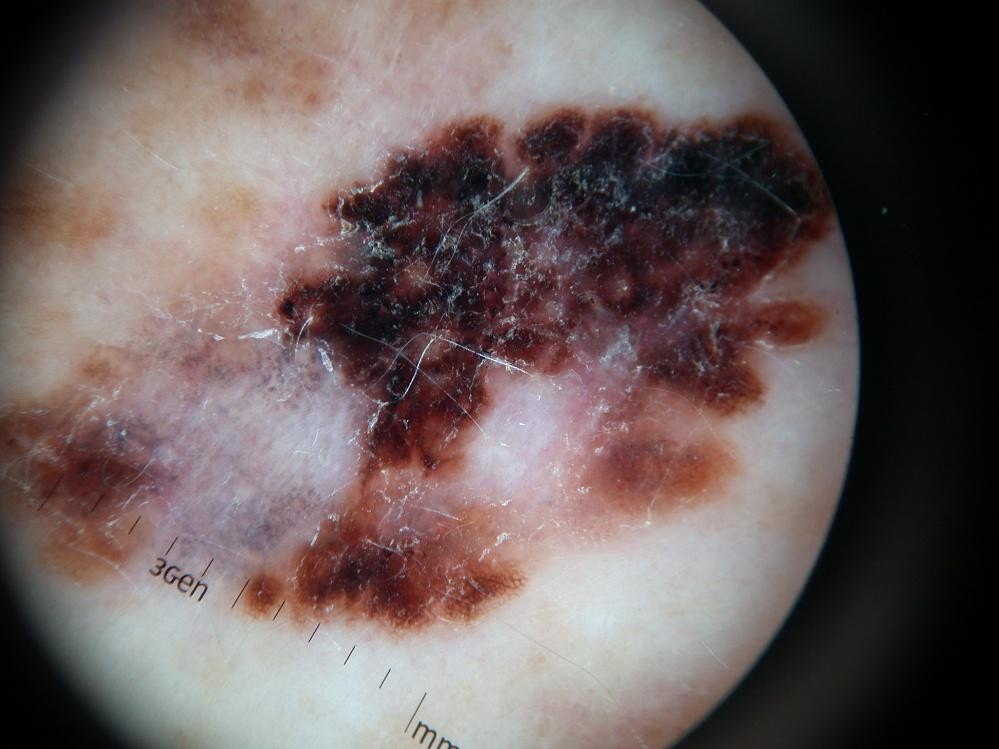

Comment distinguer un grain de beauté bénin d’un potentiel mélanome ?

L’auto-dépistage du mélanome constitue un enjeu majeur de santé publique. D’une part, l'augmentation de son incidence dans les pays industrialisés est majeure, d’autre part il s’agit d’une tumeur à haut risque métastatique et avant l’avènement de l’immunothérapie ou des thérapies ciblées, le décès était précoce. Enfin les dépistages de masse ne permettaient pas de dépister les mélanomes nodulaires achromiques de progression rapide. Il faut donc déjà connaître les facteurs de risque de mélanome que sont les antécédents familiaux ou personnels, le phototype clair (peau claire, yeux clairs, cheveux clairs), le nombre de naevus et leur aspect (atypique, congénital de grande taille), les coups de soleil dans l’enfance, l’immunodépression (Sida, immunosuppresseurs…).

Ensuite il y a 2 façons de suspecter un mélanome : soit une méthode de reconnaissance globale dite du « vilain petit canard » ; il s’agit d’une lésion progressive qui est différente des autres. Soit une méthode analytique, c’est la règle ABCDE : A pour asymétrie (la lésion divisée en 4 cadrants n’est pas symétrique, elle est chaotique), B pour bords (les bords sont irréguliers, réalisent des expansions radiaires ou en pseudopodes), C pour couleurs (il y a volontiers plusieurs couleurs disposées de façon anarchique ; la couleur noire est inquiétante comme le voile blanc bleuté), D pour diamètre (le mélanome s’étendant, il est rarement millimétrique, il se rapproche du centimètre ou le dépasse), E pour évolution, extension (c’est probablement le facteur essentiel sous réserve que le sujet s’auto-observe et puisse le signaler). Le piège est représenté par le mélanome nodulaire achromique qui ne comporte pas ces critères mais fort heureusement il est rare.

La photo si dessous : Mélanome typique : asymétrique, bords irréguliers, plusieurs couleurs disposées de façon anarchique dont le noir et le flou blanc bleuté, diamètre de l’ordre du cm, extension en plusieurs mois (coll jjmorand)

La photo si dessous : « Vilain petit canard »

.png)