30 juin 2025

Sébastien Personnic est Docteur en biologie marine, plongeur dans la société Andromède Océanologie de Laurent Ballesta. Depuis 20 ans, ses travaux sont essentiellement focalisés sur la connaissance et la protection de notre littoral méditerranéen. Il est également membre du GEM (groupe d’étude du mérou en Méditerranée).

Sébastien Personnic, comment se portent la faune et la flore de Méditerranée ?

Je crois que la situation n’étonnera personne, elle n’est pas au beau fixe. Les pressions exercées par nos activités (industries, tourisme, agriculture…) sur le milieu marin sont lourdes de conséquences, à la fois sur les espèces marines (faune et flore) mais également sur les habitats de ces espèces. Nous passons notre temps à modifier les équilibres en place avec pour conséquence une disparition irréversible d’espèces et une diminution de la quantité du vivant. Dans l’évolution du vivant depuis des millions d’années, nous sommes la seule espèce à engendrer ces conséquences. Quand l’humain devient involontairement facteur de contrôle du vivant, il y a lieu de s’inquiéter.

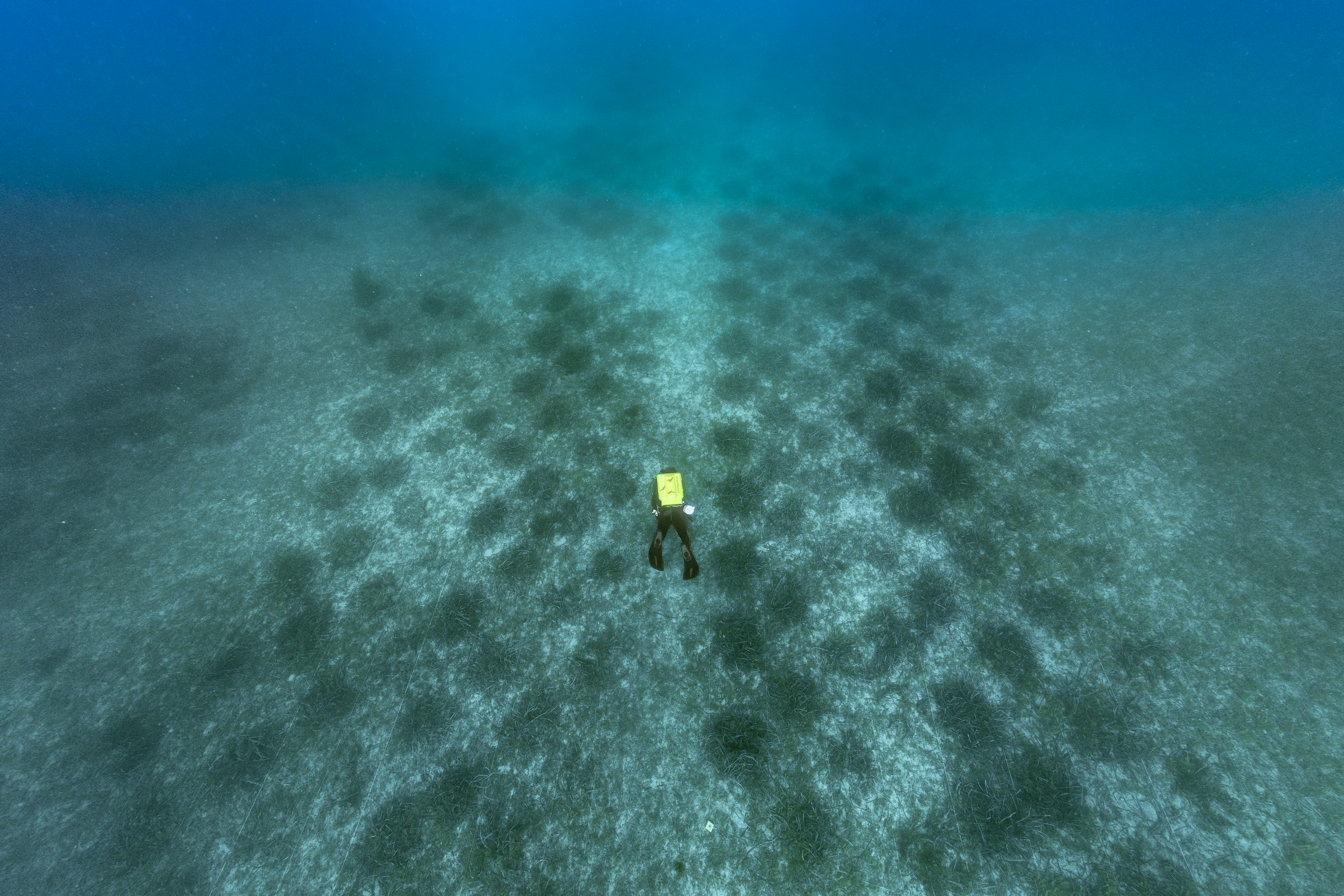

©Sébastien Personnic

Des choses se sont-elles pourtant améliorées ?

Il y a de bonnes nouvelles. Quand les mesures de protection sont prises pour limiter ou supprimer les pressions, les résultats sont au rendez-vous. Les mesures prises pour limiter les rejets urbains en mer, notamment ceux des stations d’épuration, ont permis d’améliorer très nettement la qualité de l’eau de mer et les conséquences sur les écosystèmes comme pour la forêt de posidonies sont très nets. La mise en place de réserve de protection intégrale avec une surveillance comme pour le parc national de Port-Cros est une vraie réussite. Les espèces sous-marines y sont abondantes, diversifiées, et génèrent une vie au-delà des frontières de la réserve. Le moratoire d’interdiction de pêche pour le mérou brun et le corb a permis également d’endiguer la disparition complète de ces deux espèces.

Où en est la population de mérou justement ?

Depuis 10 ans, sous l’eau, nous observons enfin un peu partout la présence du mérou brun (Epinephelus marginatus) sur nos côtes françaises. Toutes les tailles sont observées. Il y a des femelles, des mâles et donc de la reproduction. Cette espèce est en voie de guérison alors qu’elle avait fortement décliné à la suite d’une pêche excessive. Mais il ne faudrait pas non plus penser que la situation est définitive. Pour le moment, autoriser à nouveau sa capture ferait disparaître l’espèce. Même si les chiffres sont compliqués à obtenir, une rumeur actuelle voudrait qu’une surpopulation de mérous déstabiliserait les écosystèmes. Tout cela est faux ! Il est évident que cela n’existe pas dans le milieu sous-marin, puisqu’il y a constamment une auto-régulation proie-prédateur. Nous constatons plus de poulpes, plus de mérous, mais si vous ajoutez dans l’équation, une pêche non régulée, vous obtiendrez un parfait déséquilibre générant la disparition des deux espèces. En cumulant avec une destruction des habitats et une élévation des températures des mers, la combinaison est assez explosive. La nécessité d’aires marines réellement protégées et surveillées est un fait. L’exemple du parc national de Port-Cros depuis 60 ans est un exemple de réussite.

Cette réussite se traduit-elle dans les chiffres ?

Oui effectivement, les chiffres actuels de la diversité, de la quantité de vie sous-marine et de la qualité des habitats sont assez exceptionnels dans le parc, par rapport à l’ensemble de la Méditerranée. Ce qui nous émerveille en tant que scientifique, c’est que tous ces indicateurs de qualité sont toujours en augmentation depuis 60 ans. En l’absence de la pression humaine, la richesse de la vie sous-marine va même au-delà de ce que l’on pouvait se représenter. Ceci est une vraie bonne nouvelle.

@Laurent Ballesta

Le combat pour préserver la posidonie continue-t-il ?

La posidonie, plante supérieure et espèce protégée, crée une véritable forêt sous-marine, hébergeant plus de 1000 espèces animales et 400 espèces végétales. Sa superficie est de 20 000 km2 en Méditerranée. Elle est donc fondamentale pour la vie sous-marine. Sa première cause de mortalité est la destruction par les ancres de nos bateaux et donc nos loisirs. Il faut savoir que la croissance de cette plante est de quelques centimètres par an ! La détruire a de lourdes conséquences à court et long terme mais des solutions existent. Par exemple, une application gratuite (DONIA) qui permet de connaître la constitution des fonds marins sous le bateau ! Et si le préjudice est généré, il est encore possible de réparer. Ainsi le programme REPIC permet, depuis 4 ans, de collecter une petite fraction de cette plante arrachée et de la replanter afin de limiter sa destruction. Le travail pour réparer est très long et ne compense qu’une toute petite partie des dégâts générés (seulement 5000 m2 restaurés en 4 ans pour des dizaines de milliers arrachés chaque été). Une prise de conscience individuelle est donc fondamentale pour résoudre ce déséquilibre.

@Laurent Ballesta

Les baleines présentes au large de notre littoral sont-elles en danger ?

En effet, réaliser le plus vite possible le trajet continent-corse est en train de faire disparaître le deuxième plus gros animal de la planète. Le rorqual commun, baleine de 20 mètres, très présent (1500 individus) entre la corse et le continent, est en danger critique d’extinction à la suite des collisions avec les navires évoluant à plus de 12-15 nœuds soit 25 km/h. Cette première cause de mortalité pourrait être évitée par des vitesses réduites lors des transports en ferry. Des solutions de détection en temps réel sont également envisagées afin de trouver des compromis entre vitesse des navires et présence des animaux (Projet Cap Cétacés WWF).

©Sébastien Personnic

L'étude du milieu marin est-elle plus précise aujourd’hui ?

Bien sûr, nous essayons d’être de plus en plus performant pour comprendre et alerter. Les outils scientifiques modernes permettent de réaliser des suivis beaucoup plus importants et de meilleures qualités. La représentation du milieu par photogrammétrie (des milliers de photos assemblées) ou par la détection des espèces par l’ADN environnemental en sont de très bons exemples. Depuis 20 ans la compréhension et l’alerte sont complétés par la mise en place d’aide à la décision, de proposition de réparation et/ou de compensation. La solution triviale en cas de dérèglement est évidemment de supprimer la source de la ou les perturbations mais ce n’est pas toujours le cas. Il faut donc composer et trouver, entre tous les acteurs, des solutions pour limiter les perturbations. Cependant à l’échelle locale et individuelle, on peut réellement tous contribuer à améliorer les choses.

.png)